営農・栽培技術

『密播疎植』で水稲の作付面積拡大に対応!

育苗にかかる労力の増大や育苗施設のキャパシティーが制限となって、作付面積の拡大を諦めてしまっていませんか?

『密播疎植』を導入すれば、移植時の面積あたりの使用箱枚数が減り、育苗コストや労力が削減できるのはもちろん、育苗規模を変えずに作付面積の拡大が可能になります!

育苗コストや労力を削減!作付面積拡大も可能に。

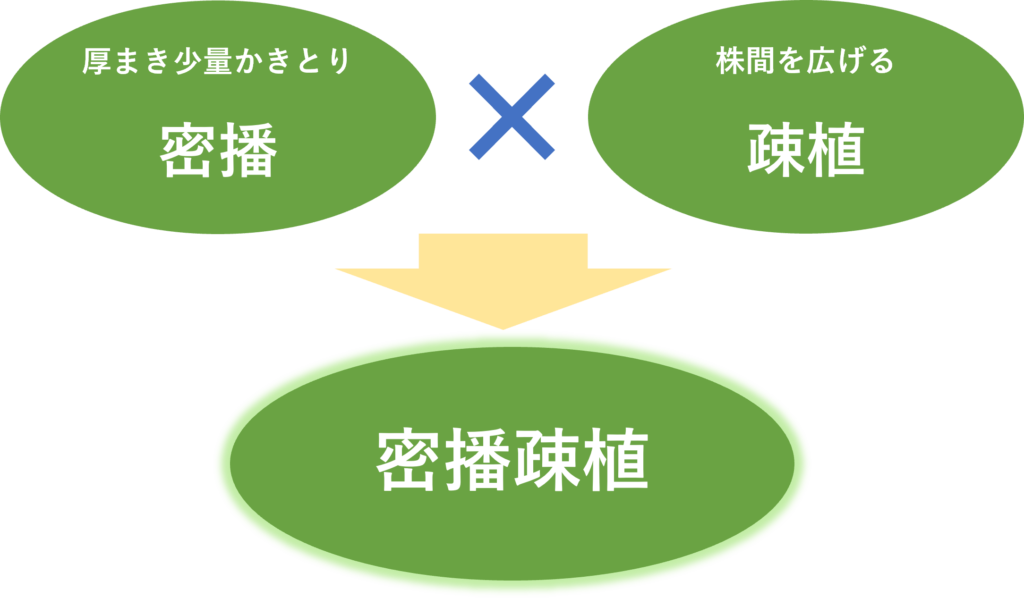

水稲の低コスト栽培技術には、株間を広げて移植し1株の穂数を多くとる「疎植」と、厚播きした苗を少量かき取りで移植する「密播」(高密度播種育苗ともいう)があります。

上記2つの技術を組み合わせた「密播疎植」では、大幅に育苗コストや労力を削減したり、育苗規模を変えずに最大3倍程度の作付面積拡大に対応したりすることができます。

密播疎植に取り組むとこんなメリットが

①育苗コストを削減

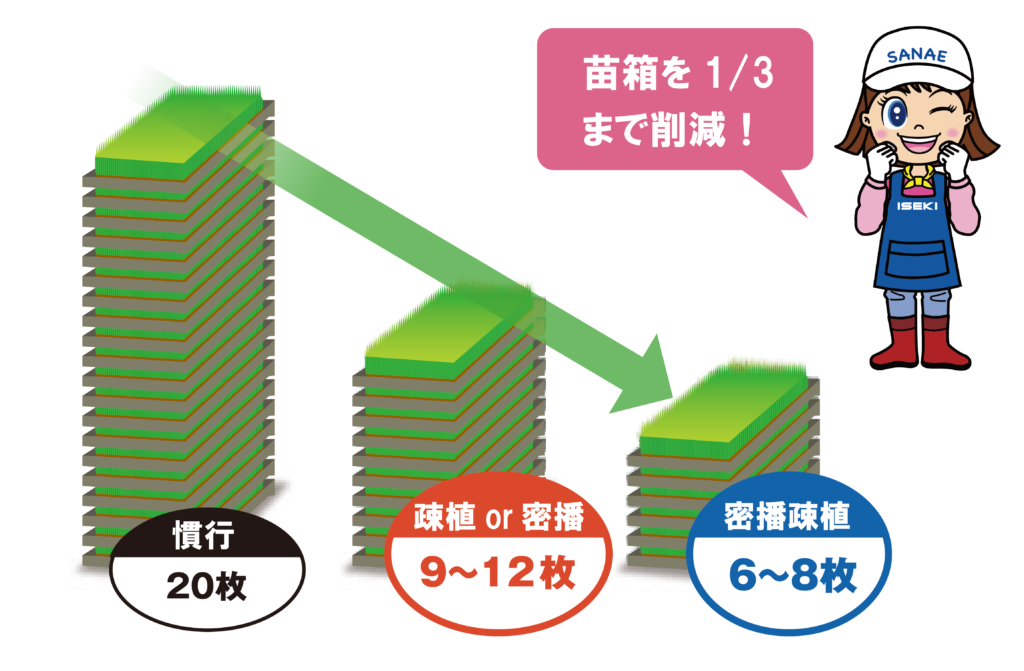

70株植の慣行栽培では10aあたり20枚程度の苗が必要になりますが、疎植か密播のどちらかに取り組むと10aあたり9~12枚程度にまで、さらに密播疎植だと6~8枚程度にまで削減できます。使用箱枚数が減ることで育苗コストの削減につながります。(コスト削減量の詳細はこちらをチェック)

②苗運びが断然ラク

面積あたりの使用箱枚数が減るため、育苗管理・作業時間を削減できます。また、苗補給の回数も半分程度になるため田植え作業能率が向上し、苗継ぎ作業時の補助者の負担が大幅に軽減されます。(労力削減量の詳細はこちらをチェック)

③育苗規模を変えずに面積拡大が可能

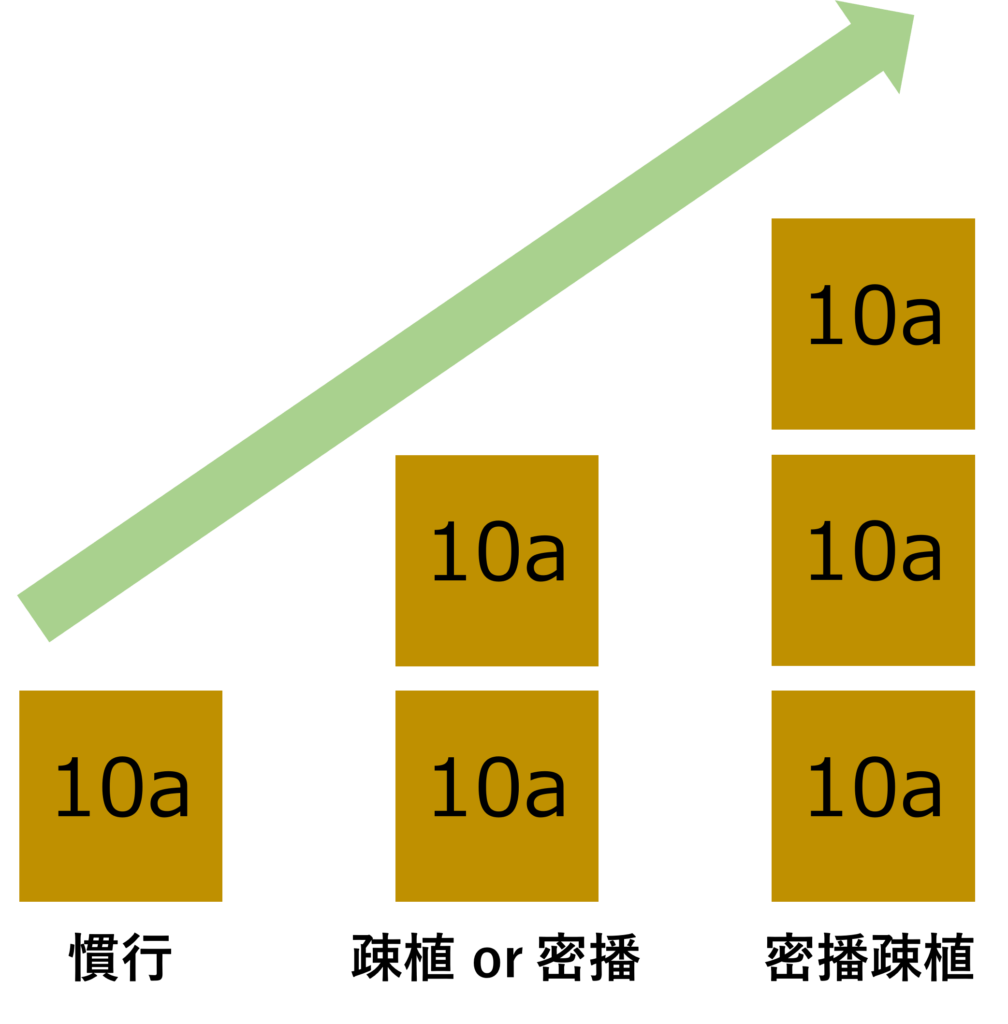

疎植か密播のどちらかに取り組むと、同じ育苗箱枚数で慣行の約2倍の作付面積に対応でき、さらに密播疎植では約3倍の面積に対応できます。これにより今の育苗体制を変えずに、作付面積を拡大することが可能になります。

移植時に植付株数を変えるだけで導入できる!・・「疎植」栽培

「疎植」栽培は、従来の育苗方法のまま、お持ちの田植機で取り組むことができます。

まずは育苗方法は変えずにコストの削減や作付面積の拡大をしたい!そんな方は、疎植栽培から取り組んでみましょう。

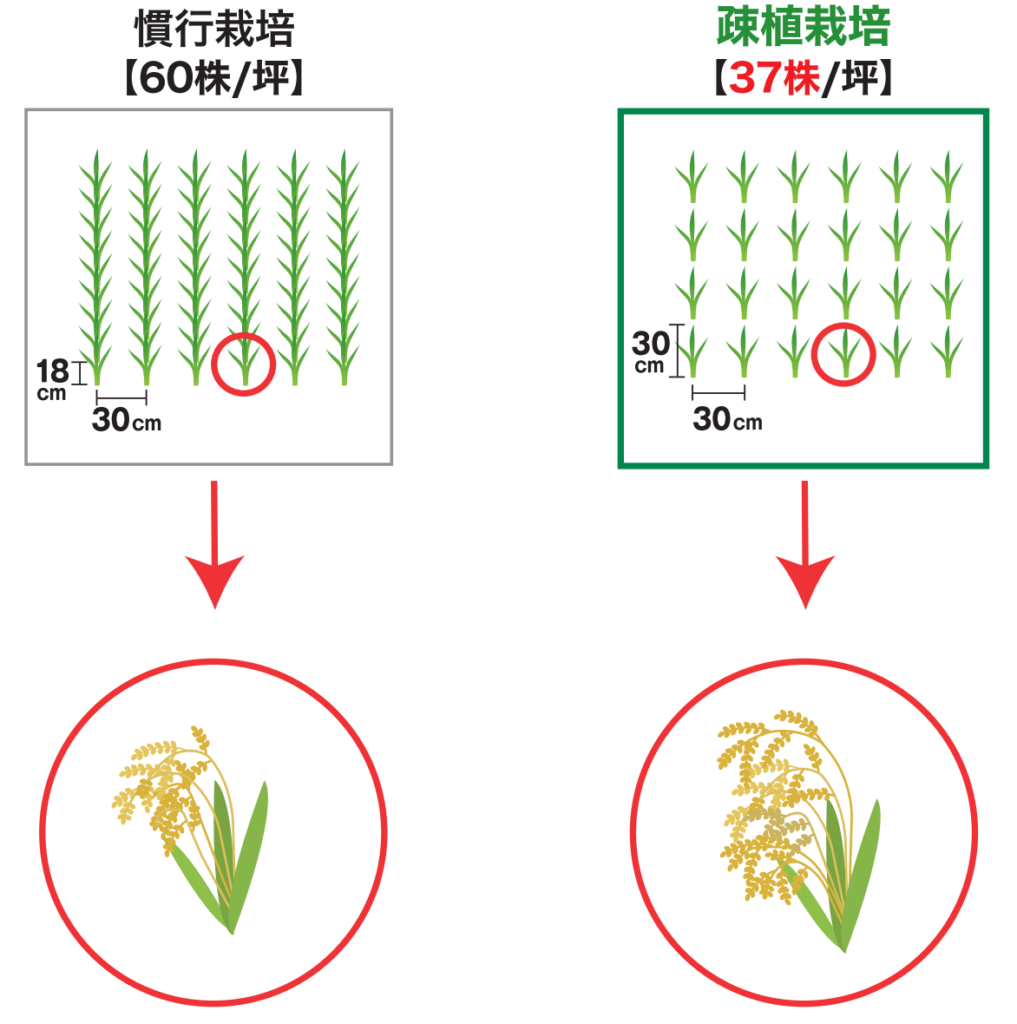

疎植栽培では、株間を広げて植えるため、面積あたりの植付株数は慣行よりも少なくなります。しかしながら、その分イネの生育環境が良くなり、一株あたりの穂数や穂のサイズが慣行より増大し、面積あたりの籾数は同等になるため、同レベルの収量を確保できます。

*疎植栽培稲の生育についてさらに詳しく知りたい方はこちら →みんなに知ってほしい、「疎植栽培稲の力」

疎植のやり方

- 株間を広げて移植します。 *37株植(株間30cm )~ 42株植(株間26cm) 程度

- 目標穂数の8割程度の茎数が確保できているか確認してから中干しに入りましょう。

(目標穂数の例)茨城県、コシヒカリで1,200本/坪を前提とした場合:37株植で一株あたり32本

*他の地域・品種の疎植茎数指標はこちら →日本各地の疎植栽培暦

これまでの栽培方法に上記のやり方を+αするだけで、10aあたりの使用箱枚数が減り、同じ育苗箱枚数で従来の最大2倍の作付面積に対応することができます。

茎数確保が難しい地域・品種の方でも導入できる!・・「密播」栽培

植付時期が遅く茎数がとれない、気温や水温の影響で茎数が増えづらい、茎数の確保が難しい品種を使用している等により疎植栽培に取り組むことが難しい場合があります。

そのような場合でも、「密播」栽培に取り組むことで植付株数は変えずにコストの削減や作付面積の拡大をすることができます。

密播のやり方

- 播種時に、一箱あたりの播種量を増やします。(乾籾重で220~250g程度目安)

- 育苗は基本的に今までの管理方法と同じです。

- 移植時に、田植機のかき取り量・横送り回数を調整して少量かき取りにしてください。

これまでの栽培方法に上記のやり方を+αするだけで、10aあたりの使用箱枚数が減り、同じ育苗箱枚数で従来の最大2倍の作付面積に対応することができます。

さらに作付面積拡大に対応するには・・疎植と密播を組み合わせた「密播疎植」

疎植や密播でうまく栽培できた!さらにコストの削減や作付面積拡大をしたい!そんな方は疎植と密播を組み合わせた「密播疎植」に取り組んでみましょう。

【疎植のやり方】【密播のやり方】を組み合わせることで、同じ育苗箱枚数で従来の最大3倍の作付面積に対応することができます。

密播疎植についてもっと詳しく知りたい方は、密播疎植ガイドブックをチェック!