スマート農業

地力・生育ムラ解消!ムダな肥料を減らして品質と収量UP

昨年の結果を振り返ってみると、収量や品質が良く満足したほ場だけではなく、倒伏で悩んだほ場もあったのではないでしょうか。

ほ場内の地力や生育のムラが倒伏の原因となっているかもしれません。今回はほ場のムラを解消し品質・収量の安定させるだけでなく肥料コストの削減も期待できるスマート技術をご紹介いたします。

ムラを見抜く「農家の目」をデータで再現!

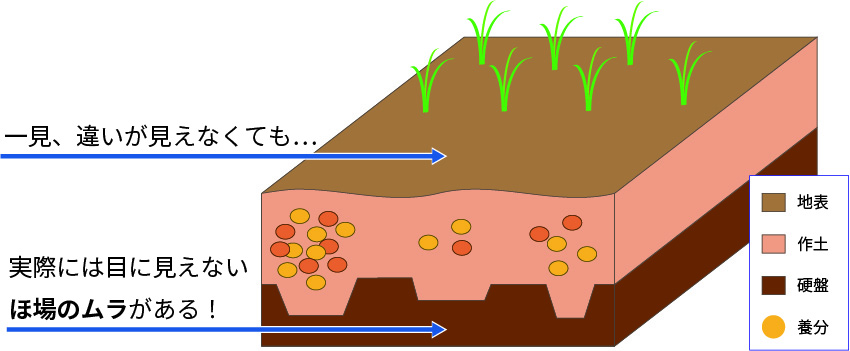

田んぼや畑は一見すると平らで違いなど無いように見えます。しかし、実のところ地表の高低差や養分の多さ、根が張れる深さなど1つのほ場の中でも地点によって多くのばらつきが存在します。

たとえどんなに均一に作業を行っても、このばらつきがある以上必ずムラが発生します。

プロ農家はこれらのムラを勘と経験による見抜くことができますが、この感覚をもとに都度調整を行うことや共有意識として展開することは至難の業でした。

そこで農家が感じ取る違いを実際に計測しデータ化することで、誰でも簡単にわかる形で可視化できる技術を開発しました。普段通りの作業を行う、もしくは事前にセンシングすることでほ場のムラが一目瞭然にわかります。不慣れな方や、今まで作付け経験がない初めてのほ場でもデータという誰でもわかりやすい形で確認できます。今まで感覚的に行っていた作業を視覚的に説明できるので、作業の効率化や技術の継承に役立ちます。

可能性は無限大!ムラに合わせた施肥設定で品質と収量を両立

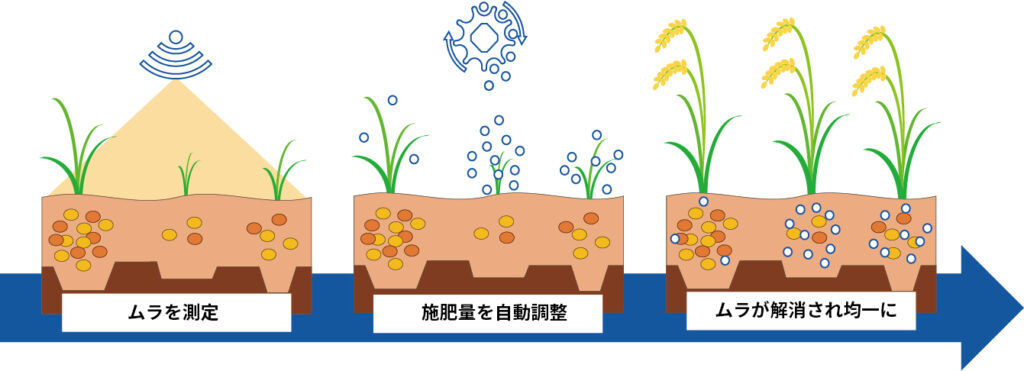

一般的にほ場のムラは葉色や茎の長さのバラつきとして現れ、生育のムラに直結します。生育ムラは倒伏や肥切れといった栽培管理の障害につながり、品質や収量の低下を招く可能性があります。この事態を避けるためには、ムラの原因であるほ場内のばらつきごとに施肥量を調整する必要がありますが、一般的な農機による均一施肥では改善が難しいのが大きな課題となっています。

そこでデータで可視化されたほ場のムラをもとに、自動で施肥量を調整する技術が「可変施肥」となります。可変施肥を活用すれば、普段通りの作業を行うだけでピンポイントに施肥量を変化させることができます。均一施肥では難しい地力・生育ムラの解消に役立ち、品質と収量の安定化につながります。

さらに可変施肥はこだわりに合わせてデータを蓄積していくことで、非常に高い効果を発揮します。例えば倒伏や肥料コストにこだわる場合、過剰施肥となる肥沃な地点で減肥を行う施肥設定が有効です。しかし、すべてのほ場にこの設定を当てはめてしまうと減肥が効きすぎてしまい、収量が減ってしまうリスクがあります。ここで蓄積したデータを活用し、圃場に合わせた設定に変更していくことで倒伏や肥料コストこだわりつつも収量を最大化することが可能です。

可変施肥にはムラを解消するだけでなく、こだわればこだわるほど無限の可能性を秘めています。

ISEKIの可変施肥シリーズはこちらから!

ISEKIでは圃場内の地力ムラや生育のバラつきを解消するため、その時々の土壌や生育の状態に合わせてピンポイントに施肥量を調節する3タイプの可変施肥シリーズをラインアップしています。